よかれと思って子どもにかけた言葉が、実は子どもを苦しめる可能性があることがわかる一冊です。

すべての親に読んでほしい一冊です。

著者プロフィール

・書籍名:犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉

・著者:出口 保行

・出版月:2022/8/6

・出版社:SBクリエイティブ

1958年生まれ。犯罪心理学者。

1985年東京学芸大学大学院教育学研究科発達心理学講座修了と同時に、

国家公務員上級心理職として法務省に入省。

以後全国の少年鑑別所、刑務所、拘置所で犯罪者を心理学的に分析する資質鑑別に従事。

心理分析した犯罪者は1万人を超える。

本の目次

序章 「よかれと思って」は親の自己満足

第1章 「みんなと仲良く」が個性を破壊する

第2章 「早くしなさい」が先を読む力を破壊する

第3章 「頑張りなさい」が意欲を破壊する

第4章 「何度言ったらわかるの」が自己肯定感を破壊する

第5章 「勉強しなさい」が信頼関係を破壊する

第6章 「気をつけて! 」が共感性を破壊する

終章 子どもを伸ばす親の愛情

総合評価

S 人生が変わる神本

A 絶対に読んで

B 時間があれば読んで

C 強いて読まなくてもいい

D 時間の無駄

「頑張れ」「気をつけて」「勉強しなさい」など、親が子どもを思ってついかけてしまう言葉が、実は子どもを呪う言葉になる可能性があると気づかされる一冊です。

本書では、各章ごとに非行に走ってしまった子どものエピソードが2ページほどで紹介され、その中で親がどのような言葉をかけたか、そしてその言葉がどのように子どもに影響を与えたのかが詳しく解説されています。

さらに、「かけるべきではない言葉」を紹介するだけでなく、「どう子どもと関わればよいか」についても丁寧に解説されており、大変勉強になります。

たとえば、本書では「早くしなさい」は望ましくないと述べています。

それは、事前予見能力(先を読む力)は発達の中で身につけていくものであり、「早くしなさい」と言っても子どもにはなぜ急ぐ必要があるのかが理解できないからです。

「早くしなさい」と言われ続けると、場当たり的には行動できるようになりますが、自分で考える力は育ちません。

そのため、先のスケジュールを伝えたうえで、逆算して考えられるように促すことが大切なのです。

気になった点

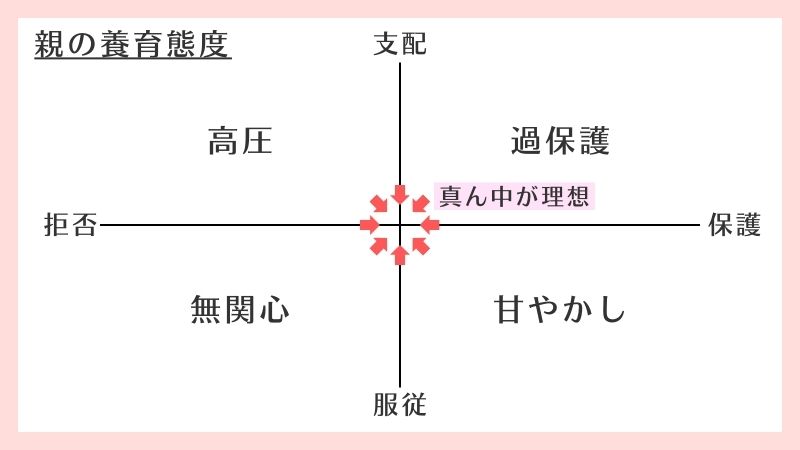

本書では、自分が子どもに対して過保護・過干渉になっていないかをセルフチェックする方法として、「サイモンズの4分類」というチャートを使用した方法が紹介されています。

親の養育態度は以下の4タイプに分類されます。

・支配:子供に命令したり、強制したりする態度

・服従:親が子供の顔色をうかがい、子供の言いなりになる態度

・保護:子供を必要以上に守ろうとする態度

・拒否:子供を無視したり、拒否したりする態度

これらの4つのタイプは、複数の特徴が組み合わさることが多いです。

以下のような複合タイプも挙げられています。

・支配 + 保護 = 過保護

・服従 + 保護 = 甘やかし

・支配 + 拒否 = 高圧

・服従 + 拒否 = 無関心

図に表すと以下のようになります。

自分がどのタイプに近いかを認識したら逆側へ寄せていき、できれば真ん中にいるのが理想です。

このチャートの中で、自分がどの位置にいるかを把握し、できるだけ中央(バランスの取れた位置)にいられるように意識しましょう、という内容です。

理屈は理解できるのですが、「自分自身でチャートのどこにいるかを正確に判断できるか」は疑問であり、少し実用性に欠けると感じました。

総評

多くの人が、自分が親から言われていたセリフが必ずあり、自分も子どもに言ってしまわないかとドキッとするはずです。

読めば、自分が子育てをする際に気をつけるべきポイントがよくわかります。

現在子育て中の方はもちろん、これから子育てをする予定のある方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。

個別評価

新規性 ー 新しい情報があるか

今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる

今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる

今までに見たことがないアイデアがいくつかある

今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない

目新しい情報はほとんどない

どんな言葉が子どもを苦しめる可能性があるのかがわかる内容は、新鮮に感じます。

汎用性 ー 多くの人の役に立つか

すべての人の役に立つ

多くの人の役に立つ

ある対象の人に対して役に立つ

僅かだが役に立つ人がいる

ほぼ誰の役にも立たない

どの年齢の子どもに対しても参考になる内容であり、すべての親にとって有益です。

わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか

パッと見て内容を深く理解できる

普通に読めば内容を理解できる

集中して読めば内容を理解できる

何回も読まなければ内容を理解できない

意味不明

文庫本で223ページであり、2時間もあれば読み終えることができます。

イラストはありませんが、各章の冒頭で紹介される非行少年・非行少女のエピソードが印象的で、理解の助けになります。

実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか

読んで即座に実行できるアイデアが数多くある

読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある

即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ

確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない

役に立たない

本書を読むことで、自分の教育方針を見直すことができます。

一つ注意すべきなのは、教育方針を見直す際には子どもに説明をすることです。

子どもに黙って方針を変えてしまうと、子どもが混乱し、不信感を持つ恐れがあります(本書でもその旨が記載されています)。

印象に残ったポイント

「頑張りなさい」が意欲を破壊する

本書では、ある子どもが勉強を頑張り少しずつ成績を上げたものの、親から「もっと上を目指せ」と厳しく当たられた結果、やる気を失い、最終的には大麻に手を出してしまうエピソードが紹介されている。

やる気は内側から湧き上がるものであり、他者が無理に押しつけられるものではない。

しかし、やる気を促すことはできる(動機付け)。

その時に大事なのはプロセスを褒めること。

「頑張りなさい」ではなく「頑張っているね」「頑張ったね」と言ってあげることが重要。

「ご褒美」は逆効果になる

ご褒美を与えることは、必ずしも子どものモチベーションを高めるわけではない。

動機付けには「外発的な動機付け」と「内発的な動機付け」がある。

・外発的な動機付け:評価や報酬によるもの

・内発的な動機付け:課題達成したことによる本人の充実感によるもの

すでに子どもが内発的な意欲を持っている場合、外発的な動機付け(ご褒美など)は逆効果になり、モチベーションを低下させる「アンダーマイニング効果」を引き起こす可能性がある。

大切なのは、結果や物ではなく、努力のプロセスを褒めること。

褒めるときにはモノを渡したり結果を誉めるのではなく、やる気を持っていること自体やプロセスを褒めてあげる。

「気を付けて」が共感性を破壊する

本書では、子どもの行動すべてに「気を付けて」と言い、子どもの単独行動を許さない保護者が紹介されている。

結果、その子どもは人間関係の術を学ぶことが出来ず、他人の気持ちを汲み取れなくなってしまった。

子どもの行動をすべて制止していたら、子どもは経験のチャンスを失う。

失敗したり嫌な気持ちになることもあるが、それが成長の糧となる。

人間関係で小さな失敗を繰り返すことで、相手の気持ちが分かるようになる。

本当に子どものことを思ったら、あえて失敗させることが大切。

最も重要なこと

親は確証バイアスによって、子どもの教育方針を修正するのが難しい。

確証バイアスとは、自分に都合の良い情報ばかりを無意識に集めてしまうこと。

思い込みが強固になり、偏った判断をするようになる。

子育ては周りが口を出しにくいので、確証バイアスが働きがち。

一番重要なのは、夫婦で話し合って、子どものためにやっているあれこれが押し付けになっていないかを検討すること。

最悪なのは、夫婦が別の方針で子どもに向かうこと。

子どもは大きなストレスを抱えて、いつか爆発する。

意見が一致しなくてもいいから、話し合う事が大事。

まとめ

本書で語られるもっとも重要な考え方は、「観察」と「相談」です。

子どもをよく観察し、困っていることは話を聞き、頑張っていることはしっかり褒める。

また、子どもが問題に直面したときには、家族全員でしっかり話し合うこと。

この姿勢を大切にすることで、家族が同じ方向を向いて歩んでいくことができます。

子どもとの向き合い方を見直すために、子育て中の方はもちろん、これから親になる方にもぜひ読んでほしい一冊です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

にほんブログ村

応援クリックいただけると励みになります!