子どもを犯罪者から守るためには、「人」ではなく「場所」に着目すべきことがわかる本です。

一読の価値はありますが、優先度は高くありません。

時間があれば読んでほしい一冊です。

著者プロフィール

・書籍名:子どもは「この場所」で襲われる

・著者:小宮 信夫

・出版月:2015/12/1

・出版社:小学館

1956年生まれ。

中央大学法学部法律学科卒業。

ケンブリッジ大学大学院犯罪学研究科修了。

国連アジア極東犯罪防止研修所、法務省人権擁護局、法務省法務総合研究所などを経て、現在は立正大学文学部社会学科教授。

本の目次

はじめに

第1章 あなたの防犯知識は間違っている

第2章 「人」ではなく「場所」で犯罪を防ぐ

第3章 子どもを守るためにあなたができること

第4章 地域ぐるみの対策で子どもを守る

第5章 進化する防犯理論~海外と日本の防犯事情~

おわりに

総合評価

S 人生が変わる神本

A 絶対に読んで

B 時間があれば読んで

C 強いて読まなくてもいい

D 時間の無駄

犯罪者の多くは、帽子やサングラス、マスクなどで顔を隠すわけではありません。

そのため、「不審者を見分ける」のは非常に困難です。

だからこそ、「犯罪が起きやすい場所を避けること」を子どもに教えるべきだというのが本書の主張です。

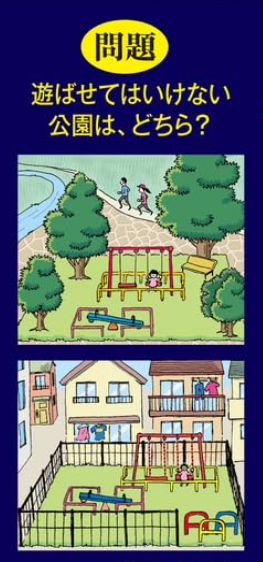

具体的には「入りやすく、見えにくい場所」が危険とされており、それを見分けて避けるようにする方法が紹介されています。

過去の犯罪例をもとに、「入りやすく、見えにくい場所」がどういう場所なのかをわかりやすく解説してくれているため、理解しやすいです。

この本を読んでから街を歩くと、「ここは危険かもしれない」とピンとくるようになります。

気になった点

本の後半では、「入りやすく、見えにくい場所」が近所のどこにあるかをまとめた「地域安全マップ」の作り方と運用について紹介されています。

子どもが主体的に街中を歩き、地元住民に話を聞きながらマップを作成します。

学校でマップ作成ができるようPTAに提案してみてはどうかという内容ですが、特に都会ではなかなかハードルが高いと思います。

このマップ作成の話が本の後半のメインテーマとなるため、「ちょっと現実的じゃないな」と本への興味が後半は尻すぼみになる印象でした。

とはいえ、子どもと一緒に家の中で簡易的なものを作ることはできるため、一考の価値はあります(おそらく面倒でやらないですが)。

総評

特に、地方に住んでいた方が都会に引っ越して子育てをする場合、親の防犯意識がそこまで高くないと思います。

本書を読んで意識を高めておくべきだと感じました。

(私自身、地方の治安の良い環境で育ったため、防犯意識がそれほど高くありませんでした)

小さなお子さんがいる親御さんには、子どもが単独行動する小学生になる前に、本の前半部分だけでもよいので、時間があるときに読んでいただきたいです。

個別評価

新規性 ー 新しい情報があるか

今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる

今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる

今までに見たことがないアイデアがいくつかある

今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない

目新しい情報はほとんどない

今までに見たことがないアイデアがいくつかあります。

“「不審者を見分ける」よりも重要なのは「犯罪が起きやすい場所を避ける」こと”、そして”危険な場所とは「入りやすく、見えにくい場所」である”という視点は、新しい見方です。

汎用性 ー 多くの人の役に立つか

すべての人の役に立つ

多くの人の役に立つ

ある対象の人に対して役に立つ

僅かだが役に立つ人がいる

ほぼ誰の役にも立たない

未就学児や小学生のお子さんがいる親御さんにとっては、大変役に立つ内容です。

できれば、子どもが単独行動する小学生になる前に読んでほしいです。

わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか

パッと見て内容を深く理解できる

普通に読めば内容を理解できる

集中して読めば内容を理解できる

何回も読まなければ内容を理解できない

意味不明

普通に読めば内容を理解できます。

文庫本で189ページとコンパクトで、1時間もあれば読めます。

イラストは少なめですが、要所要所に危険な場所の例として写真などが掲載されており分かりやすいです。

実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか

読んで即座に実行できるアイデアが数多くある

読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある

即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ

確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない

役に立たない

子どもと歩いているときに危険な場所を教えることや、公共のトイレに子どもを一人で行かせないなど、すぐに実行できるアイデアがいくつかあります。

印象に残ったポイント

人ではなく「場所」に注目する

“不審者を見分ける”よりも重要なのは、“犯罪が起きやすい場所を避けること”である。

犯罪者の多くは、帽子やサングラス、マスクなどで顔を隠すわけではない。

不審者を見分けるのは非常に困難である。

「不審者を避けよう」と子どもに伝えるのは、交通安全教育で「変なドライバーを避けましょう」と言っているようなものだ。

通常、私たちは「ここは道が狭いから気をつけよう」「車が飛び出しやすいから注意しよう」と、“場所”に注目している。

この考え方を、防犯にも応用することが重要である。

「入りやすく、見えにくい場所」は危険

犯罪が発生しやすいのは、「入りやすく、見えにくい場所」である。

入りやすい場所:誰でも簡単に出入りできる場所。

見えにくい場所:死角が多い「物理的に見えにくい場所」や、人が少ない、あるいは逆に多すぎて目が届かない「心理的に見えにくい場所」。

親として、子どもに“場所の景色を読解する力”を養わせることが大切である。

トイレは絶対に一人で行かせない

公共のトイレは、「入りやすく、見えにくい場所」の代表格である。

日本では、トイレの入口が1つで、そこから左右に男女が分かれる構造が多いため、異性のトイレに簡単に侵入できてしまう。

さらに、犯罪者は異性の子どもだけをターゲットにするわけではない。

たとえば、2016年に発生した女児連れ去り事件では、犯人は“女性”だった。

公共のトイレには、絶対に子どもを一人で行かせてはならない。

徹底すべきである。

子どもに「110番のルール」を教える

危険を避ける力に加えて、子ども自身が危険に対してバリアを張る方法を学ぶことも重要である。

子どもが単独行動をするようになったら、次の「110番のルール」を教えておくべきだ。

- 歩く側を変える

誰かにつけられているかもと感じたら、歩く側を変える(例:道の右側を歩いていたら左側に変える)。

後ろの人も同じように歩く側を変えたら、再度左右を変える。

それでも相手が左右を変えてくるようであれば、110番。 - 歩く速度を変える

しばらく早歩きし、それでも後ろの人が等間隔でついてきたら小走りする。

それでも相手が等間隔でついてくるなら、110番。 - 安全な場所で立ち止まる

立ち止まった場所で電話をするふりをし、相手の様子を観察する。

「待ち合わせ場所についた」と電話で話しながら、後ろから来た人を先に行かせる。

それでも相手が立ち止まった場合は、110番。

まとめ

心に残ったのは、犯罪者も常に知識をアップデートしているという事実です。

性犯罪者は過去の手口を研究し、捕まらない方法を学びながら犯行に及ぶといいます。

親も犯罪者に負けないよう、最新の情報や対策を常に学び続けなければなりません。

本の前半に書かれた「犯罪が起きやすい場所」がどういう場所かだけでもよいので、時間があるときに読んでいただきたいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

にほんブログ村

応援クリックいただけると励みになります!