エビデンス(科学的なデータ)に基づいた、病気にならないための健康習慣を知ることができます。

すべての人に読んでほしい一冊です。

著者プロフィール

・書籍名:HEALTH RULES 病気のリスクを劇的に下げる健康習慣

・著者:津川 友介

・出版月:2022/1/26

・出版社:集英社

カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部(内科)・公衆衛生大学院(医療政策学)准教授、医師。

ハーバード大学博士課程修了(PhD)。

聖路加国際病院、世界銀行、ハーバード公衆衛生大学院での勤務を経て、2017年より現職。

JAMA Intern Med、BMJ等に原著論文を複数掲載。

本の目次

はじめに

RULE 1 睡眠

RULE 2 食事

RULE 3 運動

RULE 4 ダイエット

RULE 5 お酒・タバコ

RULE 6 入浴

RULE 7 ストレス

RULE 8 アレルギー・花粉症

RULE 9 サプリメント

RULE 10 新型コロナ・かぜ・インフルエンザ

RULE 11 ワクチン

おわりに

総合評価

S 人生が変わる神本

A 絶対に読んで

B 時間があれば読んで

C 強いて読まなくてもいい

D 時間の無駄

睡眠、食事、運動などに関する好ましい習慣について教えてくれる一冊です。

何をすべきかだけでなく、何をすべきではないかも学べることが、この本の最大の価値だと思います。

例えば、睡眠については、睡眠時間が6時間未満の人は、それ以上の人と比べて心筋梗塞になるリスクが20%高くなるとされています。

夜更かしは絶対に避け、7時間以上の睡眠時間を確保しなければなりません。

また、食事に関しては、白米の摂取量が茶碗1杯増えるごとに糖尿病になるリスクが11%増えるとされています。

そのため、白米などの精白された炭水化物(白い炭水化物)は避け、玄米などの精白されていない炭水化物(茶色い炭水化物)を摂取することが推奨されています。

聞いたこともないような健康習慣は載っておらず、「やっぱりそうなんだ」と感じる情報ばかりですが、科学的なデータとともに示されるので、自分の生活と比べるとドキッとするものが多いです。

この本に書かれていることをすべて完璧に実行することは困難です。

例えば、書籍では牛・豚肉は大腸がんのリスクを上げるため体に悪いとされています。

しかし、食卓から牛・豚肉が消えたら、食の幅が大きく狭まるでしょう。

この本の適切な使い方は、牛・豚肉ばかり食べている人が、鶏肉や魚を食べる機会を増やしてみるなど、本の内容を継続できるレベルで生活に落とし込んでいくことだと思います。

いずれにせよ、自分が毎日行っていることが体に良いのか悪いのかを、この本を読んで知ってほしいです。

また、著者の前著である『世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事』は、本書の食事に関する部分をさらに掘り下げた内容になっています。

重要なポイントは本書にも載っているおり、さらに本書は食事以外の健康習慣も知ることが出来るので、わざわざ前著を読む必要はないと思います。

個別評価

新規性 ー 新しい情報があるか

今までに見たことがなく、人生を変える価値観を学べる

今までに見たことがないアイデア、見方を数多く学べる

今までに見たことがないアイデアがいくつかある

今までに見たことがない情報がいくつかあるが、役には立つものは少ない

目新しい情報はほとんどない

載っている健康習慣に目新しさはありませんが、科学的なデータをもとに説明されている点は新しいです。

汎用性 ー 多くの人の役に立つか

すべての人の役に立つ

多くの人の役に立つ

ある対象の人に対して役に立つ

僅かだが役に立つ人がいる

ほぼ誰の役にも立たない

どんな人も病気にはなりたくないはずなので、すべての人に役立つ一冊です。

わかりやすさ ー 理解しやすい工夫があるか

パッと見て内容を深く理解できる

普通に読めば内容を理解できる

集中して読めば内容を理解できる

何回も読まなければ内容を理解できない

意味不明

222ページとコンパクトな内容です。

睡眠、食事、運動など、項目ごとに章が分かれているため、興味のある部分だけを読んでも問題ありません。

ただし、ハイライト箇所が多すぎて、重要なポイントがやや見えづらい印象があります。

実用性 ー 本を読んですぐに役に立つか

読んで即座に実行できるアイデアが数多くある

読んで即座に実行できるアイデアがいくつかある

即座に実行できるアイデアはないが、長期的にみれば役に立つ

確率は小さいが、人生のどこかで役に立つかもしれない

役に立たない

食事、睡眠などすぐに実行できる情報ばかりです。

印象に残ったポイント

睡眠

睡眠時間が6時間未満の人はそれ以上の人と比べ、心筋梗塞になるリスクが20%高くなる。

睡眠不足は眠気を自覚しているかどうかは関係ない。

眠くないから大丈夫、とはならない。

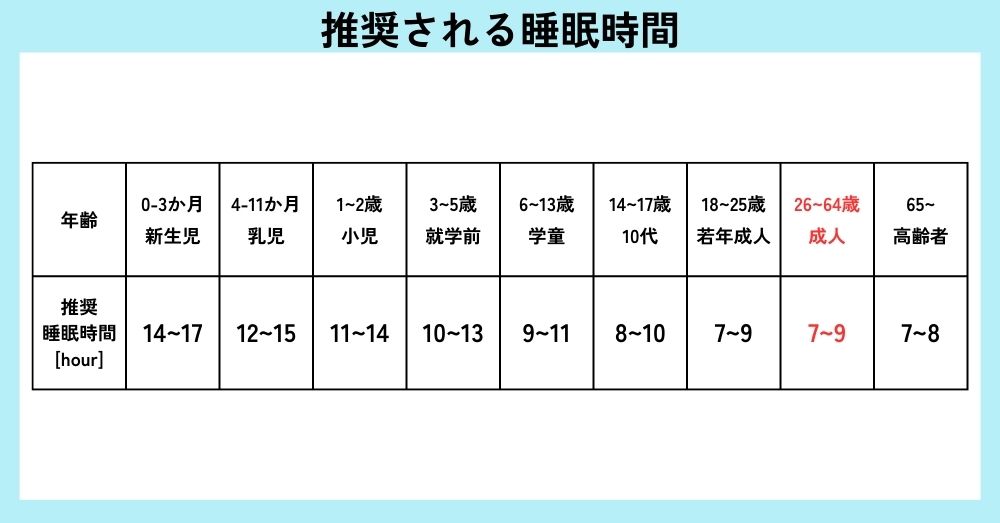

年齢ごとの推奨される睡眠時間は下記のとおり。

食事

①魚:心筋梗塞や乳がんのリスクを下げる

②野菜、果物:野菜は心筋梗塞、脳卒中のリスクを、果物は糖尿病のリスクを下げる

③茶色い炭水化物:糖尿病のリスクを下げる

④オリーブオイル:脳卒中、がんのリスクを下げる

⑤ナッツ:脳卒中、がんのリスクを下げる

①豚肉、牛肉、加工肉:大腸がん、脳卒中、心筋梗塞のリスクを上げる

②白い炭水化物:糖尿病のリスクを上げる

③バターなどの飽和脂肪酸:脳卒中、心筋梗塞のリスクを上げる

食べる楽しみも重要。

著者は健康に悪い食事を食べてはいけない、とは言っていない。

甘いものが好きな人は、甘いものを控えれば健康になれるかもしれないが、人生が楽しくなくなってしまうかもしれない。

幸福度と健康を天秤にかけて、少量の甘いものを食べるのも合理的。

お酒

アルコールは少量であれば、脳梗塞や心筋梗塞などの血管が詰まる病気のリスクを下げる。

一方でがんのリスクは少量であっても上がる。

1日1杯のアルコールは、これらのリスクの高低が打ち消しあって、病気のリスクは変わらないと考えられる。

1杯とは、純アルコール換算で10g。グラス1杯のワインやビール相当。

ダイエット

体重を減らすために、最も効果的なのは食事を変えることであり、運動はそれと比べると影響は小さい。

同じ100kcalでも、ケーキと野菜サラダでは体重への影響が違う。

カロリー計算を用いてダイエットすることは間違っている。

カロリーの量ではなく、何を食べるかが重要。

糖質制限ダイエットは、死亡率が高くなるリスクがある。

炭水化物を減らすと、そのかわりに肉の摂取量が増える傾向がある。

肉を食べすぎると大腸ガンのリスクが上がる。

食物繊維が豊富な”茶色い炭水化物”の摂取量が減るのも、大腸ガンのリスクを上げる。

また、糖質制限ダイエットは、食物繊維の摂取量が減り、7割の人が便秘になり、6割の人が頭痛を経験し、長続きしづらい。

糖質制限ダイエットよりは、白米を玄米に置きかえる方法の方が好ましい。

食事制限をせずに運動だけで体重を減らすことは難しい。

カロリー消費の多くは基礎代謝や食事に関係する代謝であり、運動によって消費されるのは全体の10〜30%。

また、消費カロリーが運動で増えると、摂取カロリーが増える傾向がある。

さらに、運動することで、基礎代謝を落としてエネルギーがマイナスにならないようにするメカニズムが働く。

ダイエット目的では運動よりも、食事内容の改善が重要。

ただし、運動は糖尿病や高血圧のリスクをさげるなど、健康増進効果はあるので、適度な運動は推奨される。

まとめ

日々の生活でどのような行動をするかによって、病気になる確率や健康で長生きする確率は上がったり下がったりします。

この本を読むことで、知らず知らずのうちに「病気になる確率を上げる行動」を積み重ねてしまう可能性を小さくできると思います。

すべての人に読んでほしい一冊です。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

にほんブログ村

応援クリックいただけると励みになります!